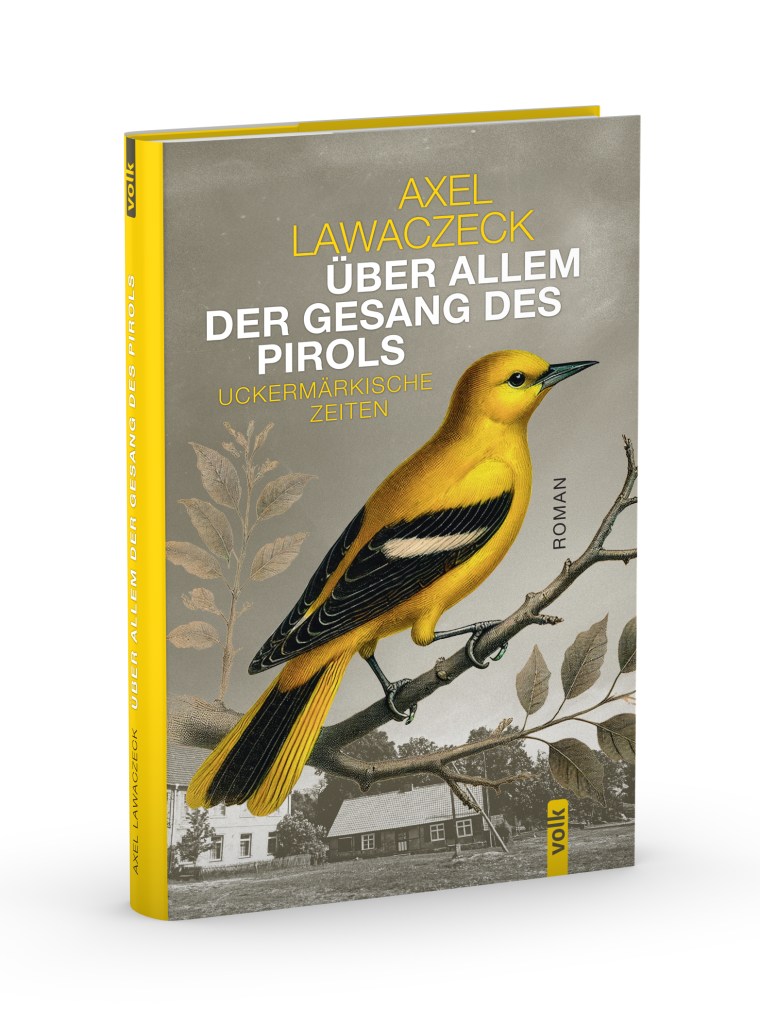

„Ein brandenburgisches Gesindehaus im kleinen Dorf Friedenfelde bei Gerswalde – Axel Lawaczeck kann sein Glück kaum fassen, als er den Zuschlag für den Kauf erhält. Doch das einsturzgefährdete Gebäude, das vor Jahrhunderten neben dem ehemaligen Gutshaus Achim von Arnims errichtet wurde, muss erst aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden.

13 Jahre wird die Sanierung schließlich dauern. Immer wieder stößt der neue Eigentümer dabei auf Fundstücke aus der Vergangenheit, auf Zeugnisse der Menschen, die hier einst lebten. Seine Spurensuche führt ihn durch Zeiten und Räume – von der Gegenwart bis in den Barock, von Pommern und Ostpreußen bis nach Bessarabien und in die Karibik. Ein Mosaik aus Schicksalen entsteht, vom Leben selbst in die Schönheit einer einzigartigen Landschaft gelegt, in der sich deutsche Geschichte und uckermärkische Überlieferung spiegeln wie die Sonne in einem stillen See.“

Erschienen 5/2025 im Volk Verlag München, 224 Seiten, ISBN 978-3-86222-532-3, Hardcover mit Schutzumschlag – das Buch wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert, dies aufgrund des Beitrags rund um Flucht, Vertreibung, Migration.

https://volkverlag.de/shop/ueber-allem-der-gesang-des-pirols/

„Reich an kleinen Details und großen Geschichten in der Tradition von Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg oder Günter de Bruyns Mein Brandenburg.“

Dr. Frank Wilhelm, Nordkurier

https://volkverlag.de/shop/ueber-allem-der-gesang-des-pirols/